権四郎、独立す

1870年(明治3年)、因島の大浜村(現在の広島県尾道市因島大浜町)に生まれ、14歳で大阪へ出てきた大出権四郎は鋳物屋で修行を積みながら資金を蓄え、1890年(明治23年)2月、長屋の一角を借りてわずか19歳で「大出鋳物」を創業しました。

130年以上におよぶクボタの歴史は、ここから始まります。開業当初は、はかりの分銅や部材をつくっていましたが、次第に鋳物の品質や精度が評価されるようになり、技術的により難しい機械部品や鍋・釜などの日用品鋳物も受注するようになりました。また、1894年(明治27年)には大出鋳物を「大出鋳造所」に改称しています。

鋳造メーカーとして存在感を示す

水道用鉄管製造にイノベーションを起こし、業界をリードする企業に

文明開化とともにコレラなどの伝染病が流行したため、各地で水道の整備が進められるようになりました。

当時、日本国内の水道用鉄管は輸入に頼るしかありませんでした。様々な企業が国産化を試みましたが、技術の未熟さからことごとく失敗に終わっています。

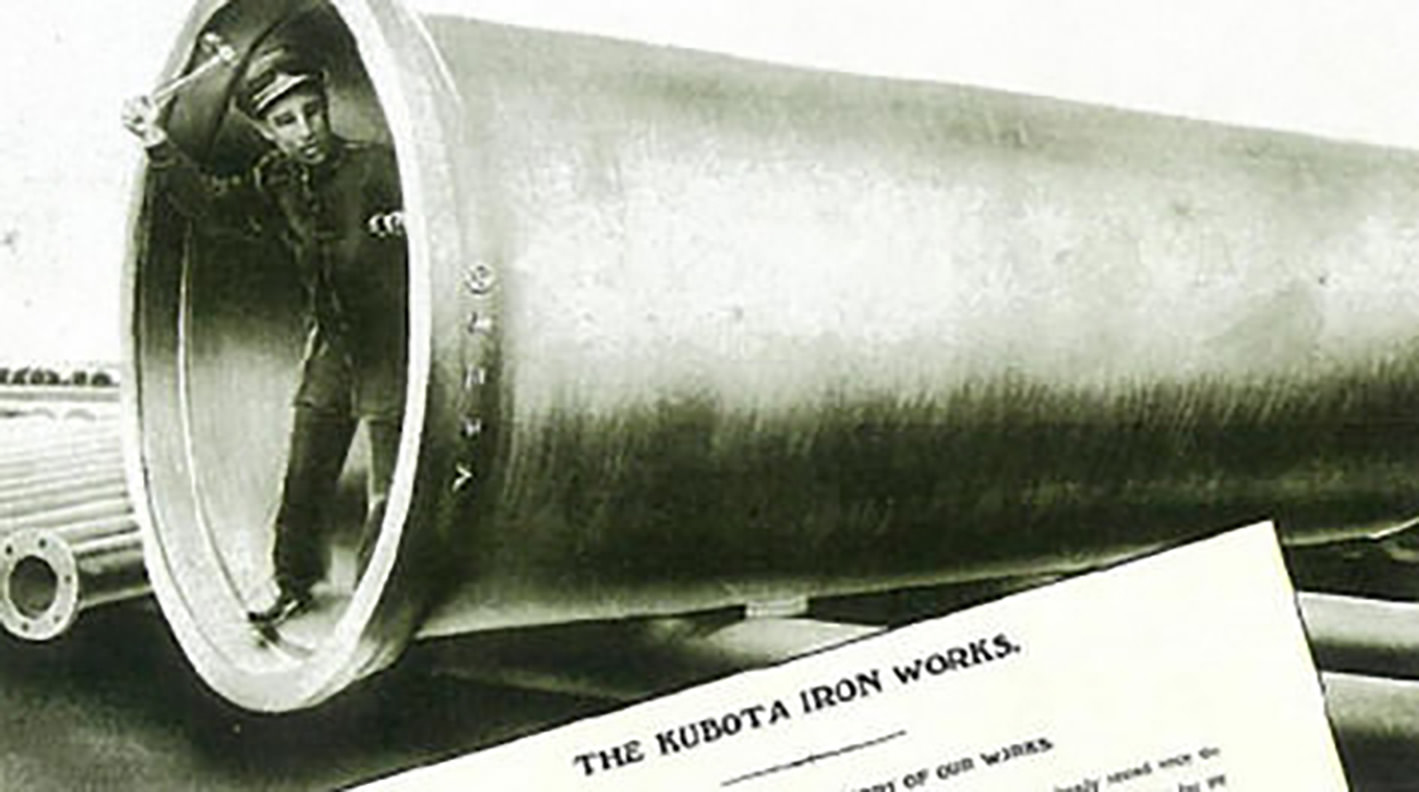

大出権四郎も国益の観点から鉄管製造に着手しましたが、予想以上の困難に直面し、ようやく努力が実ったのは「合わせ型斜吹鋳造法」を開発した1897年(明治30年)のことでした。

この年、社名を「久保田鉄工所」と改名。“日本の水道管の歴史はクボタの歴史”といわれるようになりました。

その後、1900年(明治33年)に「立込丸吹鋳造法」を、1904年(明治37年)には「立吹回転式鋳造装置」を開発して鉄管の量産化がスタート。

1917年(大正6年)には尼崎工場(現・阪神工場)を開設し、本店から鉄管部門の設備と人員を移管しました。

鋳造技術の最先端

恩加島工場を開設

好景気に合わせて本店工場が機械部門の専用工場となり、鉄管部門が尼崎工場に移管される一方、各地に分散していた鋳物部門は大阪市西区南恩加島町(現・大阪市大正区)に建設した恩加島工場へ集約。鋳物・鉄管・機械3部門の拠点が明確化されました。

また、欧州からの鉄管輸入が途絶えていたアジア市場の開拓を目指して当社社員を現地へ派遣。その成果が実り、この年、鉄管2,000tがジャワ(現・インドネシア)に初輸出されています。

自動車事業の

挫折から得たもの

実用自動車製造株式会社を立ち上げ

久保田鉄工所は、水道用鉄管の量産化に成功したあと、工作機械や製鉄機械の製造など事業の多角化に踏み出しました。

この頃はあらゆる事業に着目し、さまざまな取り組みを行っていました。なかでも最もユニークな事業のひとつが「自動車製造」でした。

大正時代の半ば、1920年頃になると、人力車に代わって自動車が普及し始めますが輸入車は高価で維持費が高く、わが国の狭い道路にも適していませんでした。

そこで、日本にふさわしい実用的な自動車の製造を目指して立ち上げたのが「実用自動車製造株式会社」です。

同社は来日中の米国人から特許を買い取って「ゴルハム式三輪自動車」の製造を開始しますが、関東大震災後に米国の自動車が大量輸入されると経営が悪化し、東京のダット自動車商会と合併。

1931年(昭和6年)には水冷式・4気筒500ccの小型自動車を試作、翌年には大阪‐東京間のノンストップ運行試験を完走し、「ダットソン」という名称で販売します。

小型自動車に搭載するエンジンの小型化、および精密な鋳造技術、さらには耐久性の高さといった、その後のクボタエンジンの特長となる技術がここに結集されていたと思われます。

しかし外国車との競争には打ち勝てず「戸畑鋳物株式会社」へ株式を譲渡。その後、「ダットソン」は「ダットサン」と名称を変更し、国内ブランドとして名車をつくり出していきました。

自動車製造事業から事実上の撤退となってしまった久保田鉄工所ですが、このとき、自動車事業に取り組んでいなければ、クボタエンジンの歴史は始まっていなかったかも知れません。

1

誕生前夜

-

権四郎、独立す

-

鋳造メーカーとして存在感を示す

-

鋳造技術の最先端

恩加島工場を開設 -

自動車事業の

挫折から得たもの